George Sand – Schriftstellerin,

Bürgerrechtlerin, Frau mit Esprit George Sand – Schriftstellerin,

Bürgerrechtlerin, Frau mit Esprit

Von Armin Strohmeyr

Der Philosoph Proudhon beschimpfte sie als "Symbol der Unmoral

und des Niedergangs", die Brüder de Goncourt nannten ihre

Autorenkollegin eine "Fratze aus einem etruskischen Grab". Kaum

eine Gestalt der französischen Geistesgeschichte wurde ähnlich von

Klischees und Vorurteilen umstellt wie George Sand. Neid auf ihre

Erfolge und Verstörung durch ihre Übernahme traditionell männlicher

Accessoires und Verhaltensmuster mögen dazu beigetragen haben.

Am 1. Juli 1804 wurde die französische Schriftstellerin George Sand

geboren. Aurore Dupin, wie sie eigentlich hieß, war Tochter eines

Offiziers (der Ururgroßvater war kein Geringerer als August der

Starke von Sachsen) und einer einfachen Frau aus dem Volke. Die

Abstammung aus unterschiedlichen Klassen wurde prägend für das

gesellschaftliche Selbstverständnis der Schriftstellerin.

Romantikerin und Radikale

George Sand wurde mit Liebesromanen bekannt. Doch zunehmend

wandelte sich die Autorin zu einer der schärfsten Anklägerinnen der

sozialen und politischen Verhältnisse im Frankreich der Restauration.

In den Jahren vor der Revolution von 1848 radikalisierte sich ihr

Denken. Entscheidend hierzu trug die Bekanntschaft mit

Sozialreformern, Philosophen und Revolutionären jeglicher Couleur

bei. Sie kannte den in Paris im Exil lebenden Jungdeutschen Heinrich

Heine und stand im Briefwechsel mit dem russischen Anarchisten Michail

Bakunin. Karl Marx glaubte, sie auf seine Seite ziehen zu können –

doch George Sand zeigte sich eher von den französischen

Sozialutopisten beeinflusst. Die Herrin des Guts Nohant bewegte sich

eine Zeitlang im Kielwasser von Pierre-Joseph Proudhon, der

behauptete, Eigentum sei Diebstahl – für George Sand kein

Widerspruch. So bemühte sie sich auf ihrem eigenen Gut und in ihrem

Heimatdorf um verbesserte Lebensbedingungen der Bauern und

Tagelöhner, half oftmals aus eigener Tasche unschuldig in Not

geratenen Menschen und organisierte bei einer Typhusepidemie

ärztliche und sanitäre Hilfe. Als "gute Dame von Nohant"

wurde sie von manchen bespöttelt, von den meisten jedoch mit

Hochachtung genannt.

Enttäuschung, Exkommunikation ...

Doch die Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft wurden in der

Zweiten Republik von 1848 schnell enttäuscht. Die bürgerliche Klasse

unterdrückte die sozialistischen Bewegungen mit Waffengewalt.

Schließlich riss Louis-Napoléon Bonaparte in einem Staatsstreich die

Macht an sich und ließ sich zunächst zum "Fürst-Präsidenten",

später zum Kaiser ausrufen. Etliche sozialistische Freunde George

Sands wurden verhaftet und in die Verbannung geschickt. George Sand

zog sich enttäuscht nach Nohant zurück. Dort schrieb sie Romane und

Theaterstücke, worin sie in verschlüsselter Form den operettenhaften

Talmiglanz des Empire bespöttelte. Wegen ihrer zunehmend feindlichen

Gesinnung gegen die päpstliche Kirche wurde sie 1863 exkommuniziert,

ihr Werk auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Beides nahm sie

mit Gleichgültigkeit hin. Ihr Ruf war inzwischen zur Legende

geworden, und selbst Kaiser Napoleon III. konnte nicht umhin, ihren

vielfältigen Bitten um Amnestie und Rehabilitation befreundeter

Sozialisten, die im Gefängnis schmachteten oder sich im Exil

befanden, stattzugeben.

Manche ihrer gesellschaftspolitischen Ideen mögen heute

uneinlösbar, maßlos oder von der Geschichte überholt scheinen. Was,

außer ihrem riesigen schriftstellerischen Werk, jedoch bleibt, ist

das Lebensbild einer unbeugsamen Frau, die für ihre Überzeugungen

viel gewagt und sich und der Umwelt viel abgefordert hat.

Zum Weiterlesen:

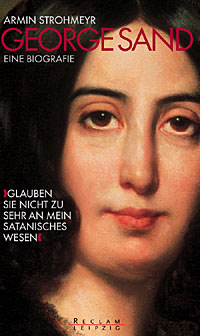

Armin Strohmeyr: George Sand. Eine Biografie

"Glauben Sie nicht zu sehr an mein satanisches Wesen"

Reclam Verlag Leipzig 2004 Verlagsinfo

240 S. 20 Abb. Geb., ISBN 3-379-00808-7

EUR (D) 19,90 / EUR (A) 20,50 / sFr 34,90

Über den Autor

Armin Strohmeyr, geboren 1966, lebt als Autor und

Publizist in Berlin. Er veröffentlichte Biografien zu Klaus und Erika

Mann und zu Annette Kolb.

(Wiedergabe in den Quickshots mit freundlicher Genehmigung von

Armin Strohmeyr und Reclam Verlag. Copyright © Armin Strohmeyr 2004.)

|